《令和6年11月1日施行》

道路交通法の一部改正により

原動機付自転車等運転の定義《ペダル付原動機付自転車は「自転車」でなく「バイク」に分類》

が明確化されました。

|

|

《令和6年11月1日施行》

道路交通法の一部改正により

自転車の危険な行為である

➀ 酒気帯び運転

➁ 携帯電話使用等

に罰則が新設されました。

|

|

《令和5年7月1日施行》

道路交通法の一部改正により

① 電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の交通方法等

② 自動配送ロボット(遠隔操作型小型車)の交通法等

について整備されます。

|

|

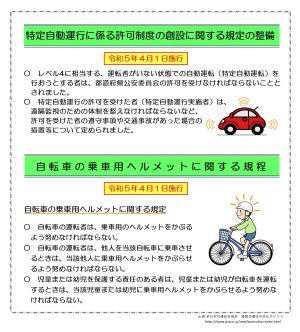

《令和5年4月1日施行》

道路交通法の一部改正により

① 運転者がいない状態での自動運転《特定自動運転)に関する

許可制度の創設に関する規定

② 自転車乗車用ヘルメット着用義務化に関する規定

について整備されました。

|

|

《令和4年10月1日施行》

道路交通法の一部改正により

① 安全運転管理者の関する規定

② 停車および駐車禁止場所から除外する対象の拡大に関する規定

について整備されました。

|

|

《令和4年4月27日公布・・・3年以内に施行予定》

運転免許証と個人番号カード(マイナンバーカード)の一体化に

関する規定が整備されました。

|

|

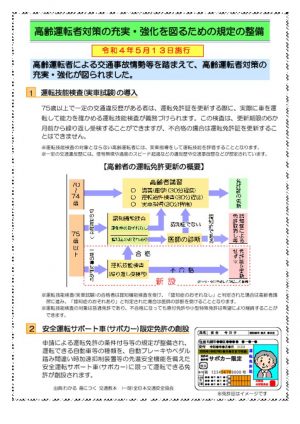

《令和4年5月13日施行》

高齢運転者による交通事故情勢等を踏まえて

① 運転技能検査(実車試験)の導入

② 安全運転サポート車限定免許の創設

など高齢運転者対策の充実・強化を図るための規定が整備されました。

|

|

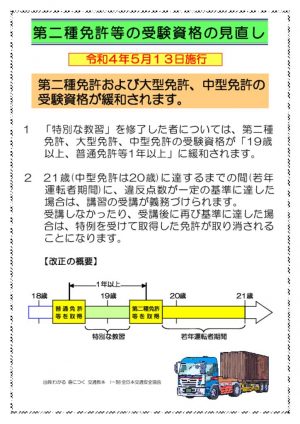

《令和4年5月13日施行》

道路交通法の一部改正により、

第二種免許および大型免許、中型免許の受験資格が見直し(緩和)

されました。

|

|

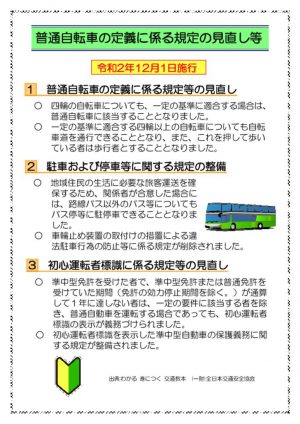

《令和2年12月1日施行》

普通自転車の定義に係る規定等が見直し・整備されました。

① 普通自転車の定義に係る規定等の見直し

② 駐車及び停車等に関する規定の整備

③ 初心運転者標識に係り規定等の見直し

|

|

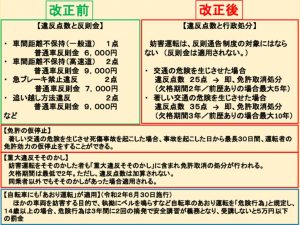

《令和2年6月30日施行》

道路交通法の一部改正により

① いわゆる「あおり運転」が妨害目的の運転として道路交通法に

新たに規定されました。

|

|

|

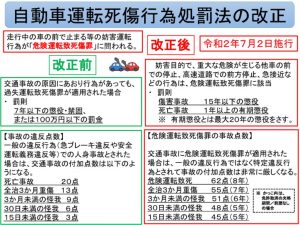

《令和2年7月2日施行》

いわゆる「あおり運転」が道路交通法に規定されたことに伴い、

「自動車運転死傷行為処罰法」が改正されました。

⑴ 走行中の車の前で止まる等の妨害運転が「危険運転致死傷罪」

に問われることになりました。

|

|

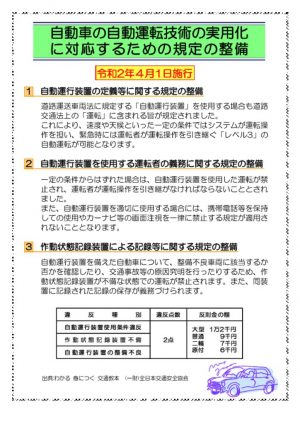

《令和2年4月1日施行》

自動車の自動運転技術の実用化に対応するための規定が整備され

ました。

|

|

《令和元年12月1日施行》

道路交通法の一部改正により

① 携帯電話等による「ながら運転」の厳罰化

② 「運転経歴証明書」取得対象の拡大

③ 「運転免許証再交付」対象の拡大

④ 「電動バイク」の自動車区分の変更

の4点が改正されました。

|

改正のあらまし |

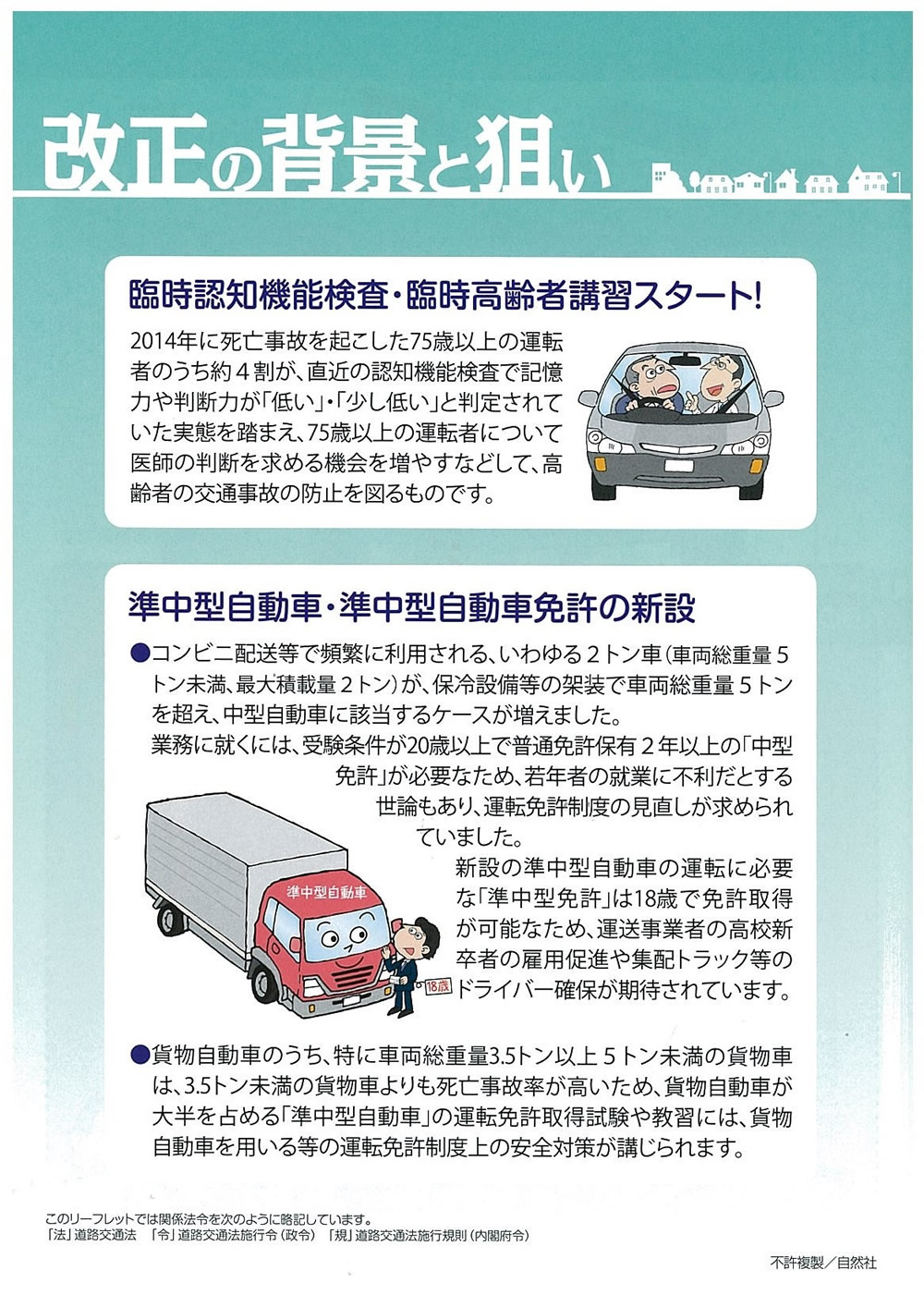

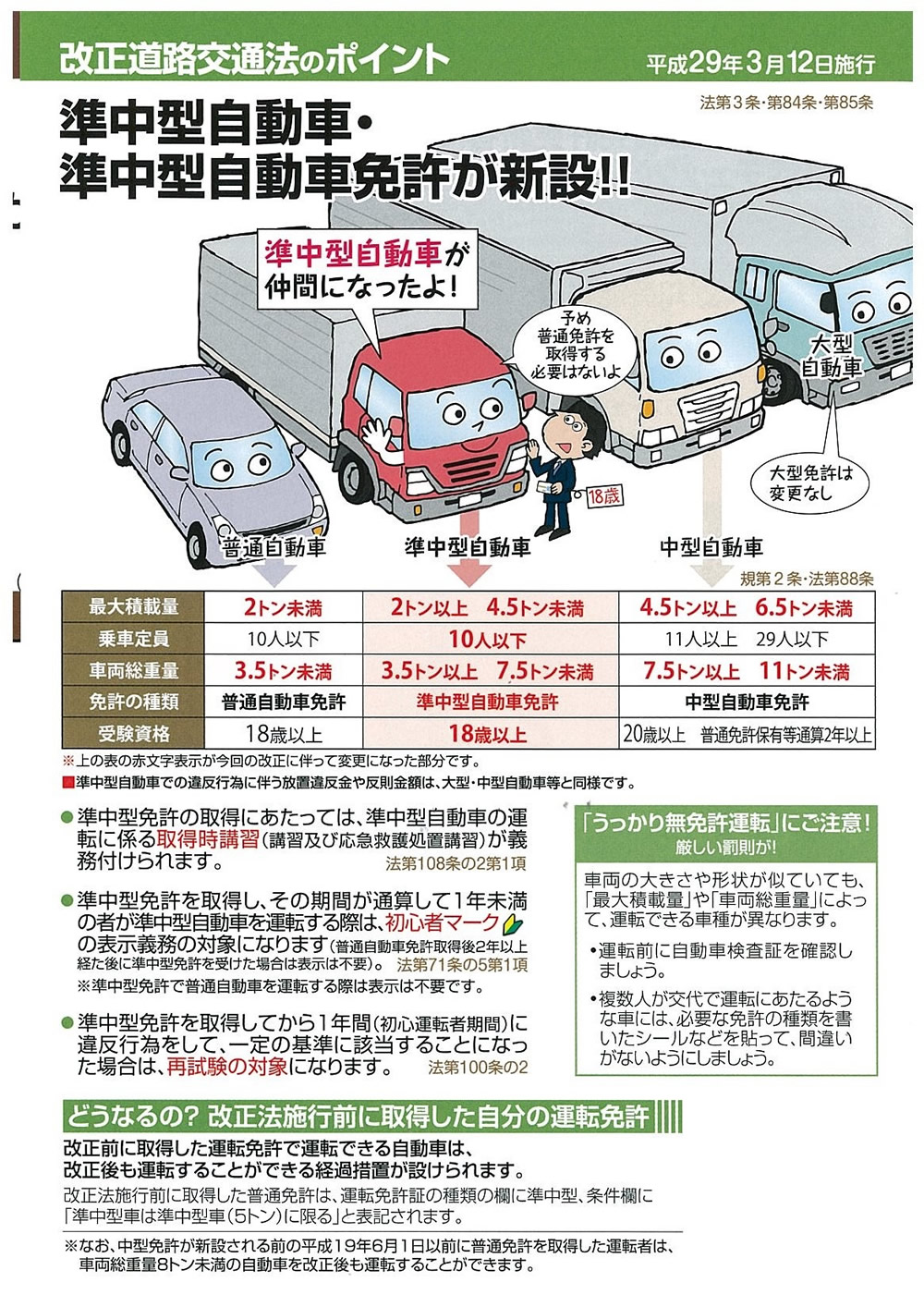

《平成29年3月12施行》

①準中型自動車と準中型免許が新設されました

車両区分に新たに準中型自動車が設けられ、普通・準中型・中型・大型の4区分となり、準中型自動車の新設に伴い、準中型免許が導入されました。

|

改正道路交通法のポイント

|

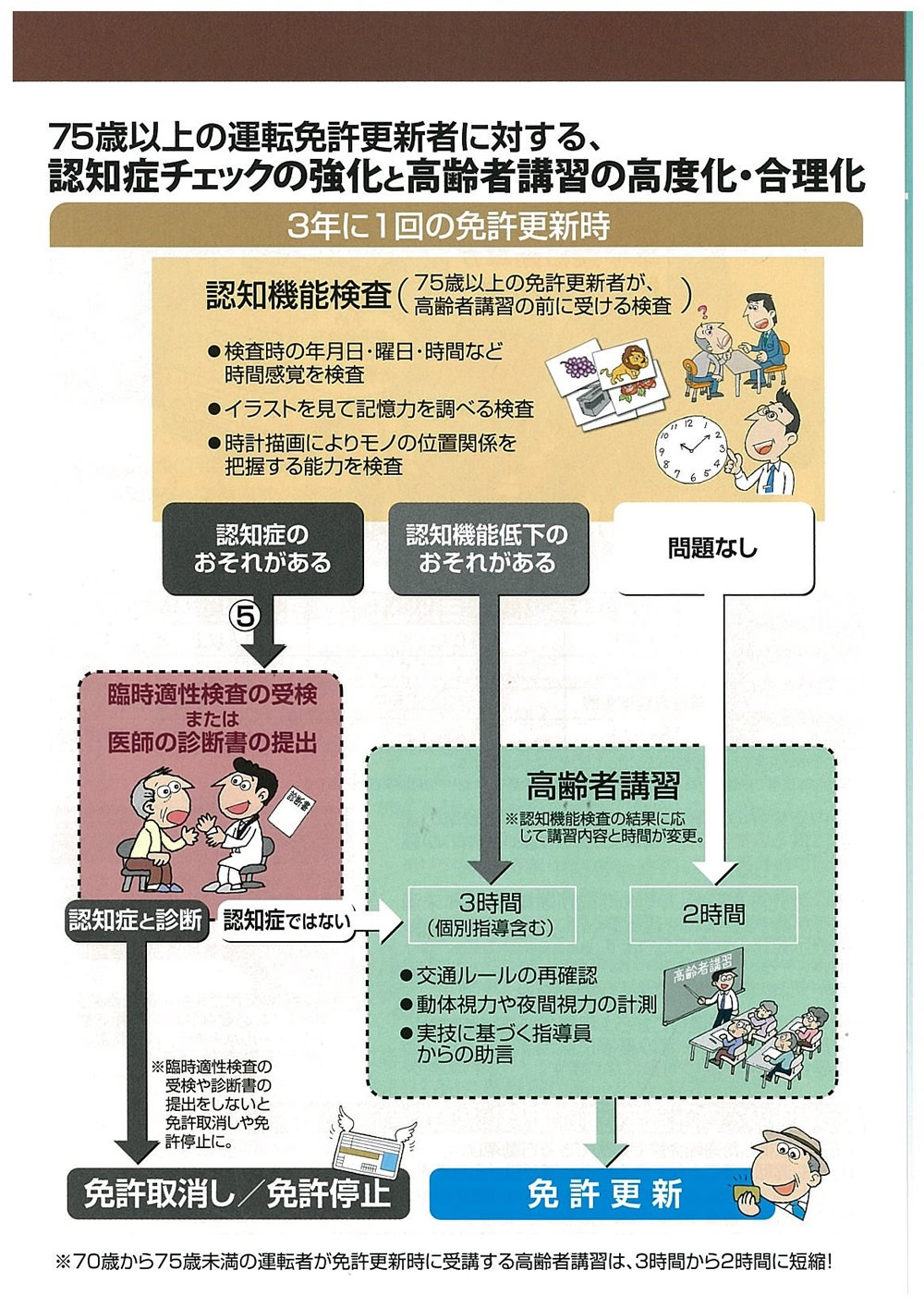

②75歳以上の高齢ドライバー対策が強化されました

75歳以上の高齢ドライバーについては、3年に一度の免許更新の際に、記憶力や判断力のレベルを判定する「認知機能検査」の受講が義務付けられていますが、更に、「臨時認知機能検査」 「臨時高齢者講習」等の規定が整備されました。

|

改正背景と狙い

|